医療費が高額になることへ不安を抱えている方は、多いのではないでしょうか。そんなときに頼りになるのが「高額療養費制度」です。この制度を正しく理解し活用することで、医療費への不安が少なくなり、医療保険の見直しにも役立ちます。初心者の方にも分かりやすく例を使って説明するので、ぜひ参考にしてください。

高額療養費制度の目的と概要

「高額療養費制度」は、国民が高額な医療費を負担する際の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。一カ月のうちに支払った医療費の自己負担額が一定の限度額をこえた場合、その超過分が払い戻されます。

予期せぬ高額な医療費に対応できる仕組みですが、払い戻しには3カ月以上かかります。あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、限度額適用認定証を用意したり、マイナンバーカードを利用する方が便利です。この場合、病院の窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。

高額療養費制度の適用条件と限度額の計算

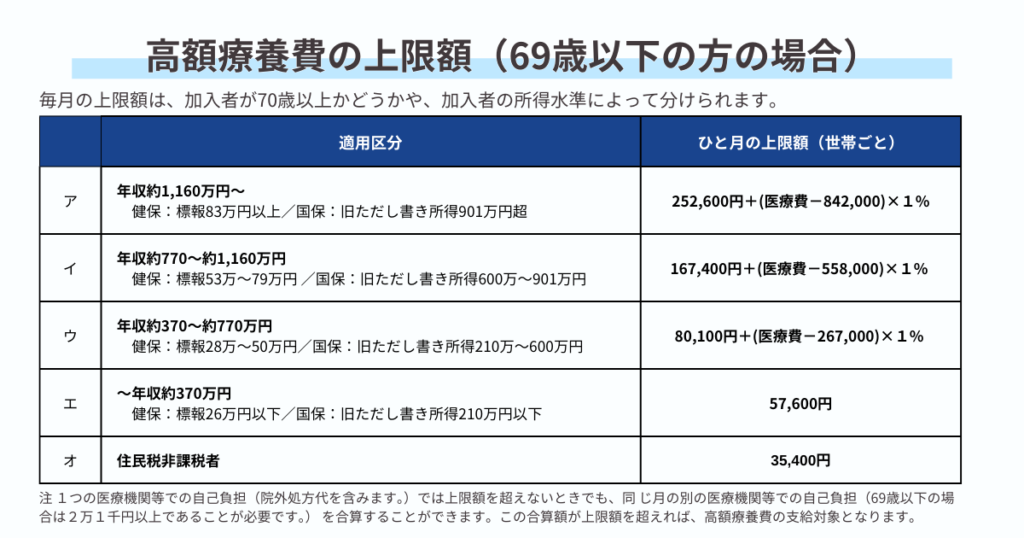

高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢と所得に応じて異なります。適用される条件と、限度額の計算方法を確認しましょう。

高額療養費制度の上限額

高額療養費制度は、年齢や所得によって上限額が異なります。

上記の図は69歳以下の上限額です。70歳以上の方は、厚生労働省のホームページ、または、全国健康保険協会のホームページからご確認ください。

高額療養費制度の計算例

実際に計算してみましょう。

<例:70歳未満/所得500万円/医療費100万円/窓口の負担が30万円の場合>

自己負担の上限額:80,100円+(100万円ー267,000円)✖1%=87,430円

支給される金額:30万円ー87,430円=212,570円

30万円支払ったら、約21万円が戻ってくる。つまり、実際に負担する金額は約9万円です。医療保険に入っていなくても、貯金があれば十分対応できそうな金額ですね。

計算が苦手な方におすすめなのが、全国健康保険協会のホームページで利用できる「高額療養費簡易試算」です。70歳未満の方が制度を利用した場合、支給額がいくらになるか簡単にシミュレーションできます。

ただし、高額療養費は保険適用される診療が対象です。保険外負担分(差額ベッド代、先進医療にかかる費用、インプラント費用など)や、入院時の食事代は対象外なので、計算される際は注意してください。

高額療養費制度の申請方法

高額療養費制度を利用して払い戻しを受けるためには、手続きが必要です。

医療機関などからもらう診療報酬明細書(レセプト)内容の審査があるため、約3カ月かかります。

<申請に必要な書類>

✅高額療養費支給申請書

✅かかった医療費の領収書

✅本人確認書類

✅個人番号確認書類

低所得者の方や、本人以外(相続人など)が申請する場合は必要書類が異なります。詳しくは、お住まいの地域の市役所や、全国健康保険協会へお問い合わせください。

あわせて知っておきたい「医療費控除」

「医療費控除」という制度は、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税などが軽減される仕組みです。多くの場合、10万円を超えると利用できます。

これには保険適用外の医療費なども含まれますが、高額療養費として支給を受けた金額は含まれません。

申請には、確定申告を行う必要があります。詳しくは国税庁のホームぺージをご確認ください。

医療保険を見直すポイント

漠然とした不安から高額な医療保険に加入している方は、「高額療養費制度」などの公的制度があることをふまえた上で、「契約中の保険は妥当な金額なのか」「そもそも自分に医療保険は必要なのか」など、見直しを検討することをおすすめします。

<保険見直しポイント>

✅公的制度を利用できることを前提に考える

✅保険料と保障内容のバランスを見直す

✅対象外費用に利用する貯蓄を考える

保険に加入すると未来の安心を感じられますが、毎月の保険料が家計を圧迫しているなら本末転倒です。本当に必要な補償か、金額や範囲を再度確認し、コストパフォーマンスを見直しましょう。

また、公的制度があっても医療費の支払いは必要です。対象外費用が発生する可能性も考えて、しっかりと家計管理を行い、貯蓄を考えていきましょう。

公的制度を知って医療保険の加入を検討しよう

医療保険は、高額な医療費が発生した際に頼れる「お守り」と言われることがあります。

しかし、公的制度を正しく理解した上で加入を検討しないと、不必要に高額かつ広範囲な保険に加入してしまい、過剰な支出につながります。お金を守るための保険が、逆にお金を減らしてしまうことのないよう、加入の際はしっかりと検討しましょう。

また、「高額療養費制度以外」や「医療費控除」以外にも公的制度が利用できるかもしれません。医療費の支出に悩んでいるなら、ぜひ一度、どのような制度があるか確認してみてください。

「自分に必要な保険の範囲や金額が分からない」「どのような制度が適用できるか教えて」などの相談があれば、お気軽にご連絡ください。中立的な立場で、今後について一緒に考えます。